距离杨教授的网戒中心被叫停已经过去了整整十五年,直到前两天我才注意到 Steam 多年前就入库但一直没玩的《篱笆庄秘闻》(Mysteries of Fence,简称篱笆庄),一口气给打通关了。但这篇文章并不是为了测评篱笆庄而写,或者说篱笆庄只是个引子,更多的是我的碎碎念。

关于篱笆庄

篱笆庄是一款发布于十年前的文字冒险游戏,由『猫耳朵』和她的同事独立开发。游戏体量很小,两个小时就能通关。以现在的标准来看,篱笆庄不管是画面还是操作都非常的『古典』,甚至不能用空格键跳过对话,所有操作都要点击鼠标左键来完成。不考虑剧情的话,我只能给一星不推荐的评价。

但篱笆庄首次以游戏的形式还原了包括杨教授的网戒中心、豫章书院、拐卖村在内的若干悲惨事件,给了我们一个以史为鉴的机会,所以我觉得它配得上一个三星推荐。

李晓峰夺冠与网戒中心

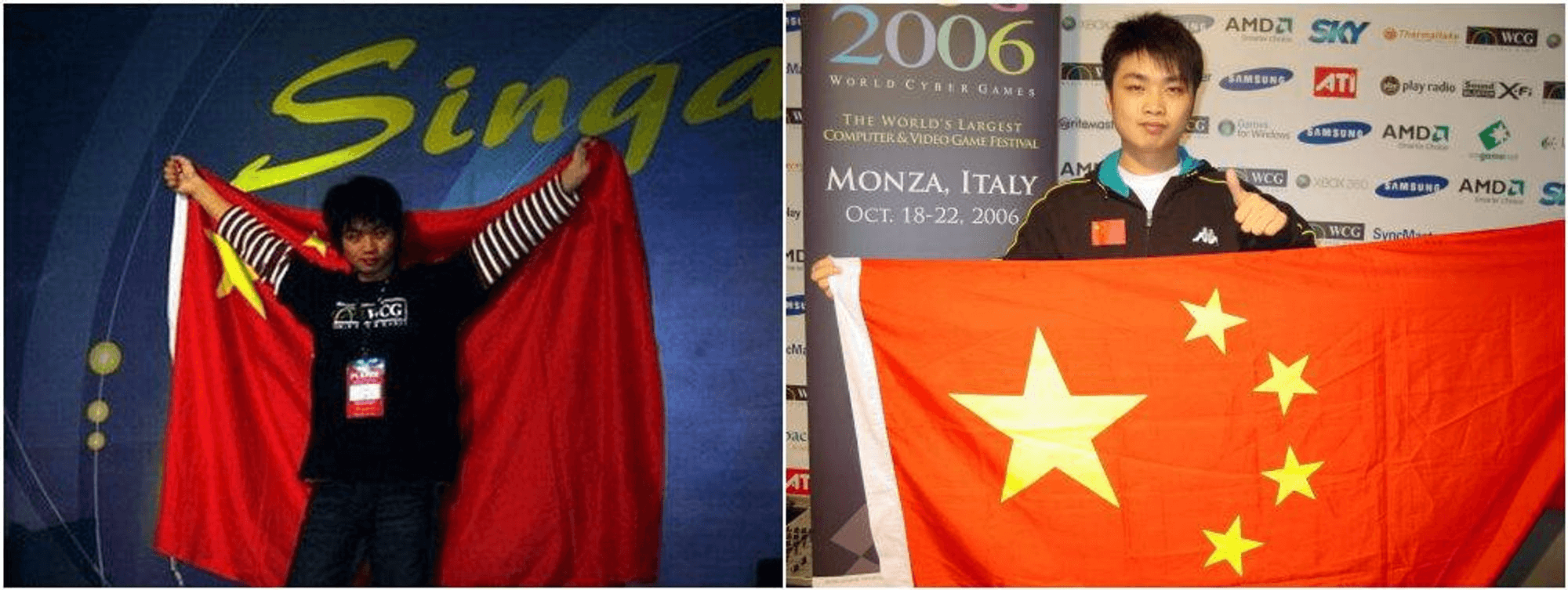

时间回到 2006 年,李晓峰(Sky)在《魔兽争霸 3》(WAR3)项目上蝉联 WCG 世界总决赛冠军,成功进入 WCG 名人堂。我当时看到带有 Sky 和🇨🇳照片的新闻时热泪盈眶,这大概也是游戏第一次和为国争光 产生联系。我知道现在很多人对『为国争光』这个词多少有些负面的刻板印象,但 Sky 所取得的荣誉在当年的影响确实是非常巨大的。

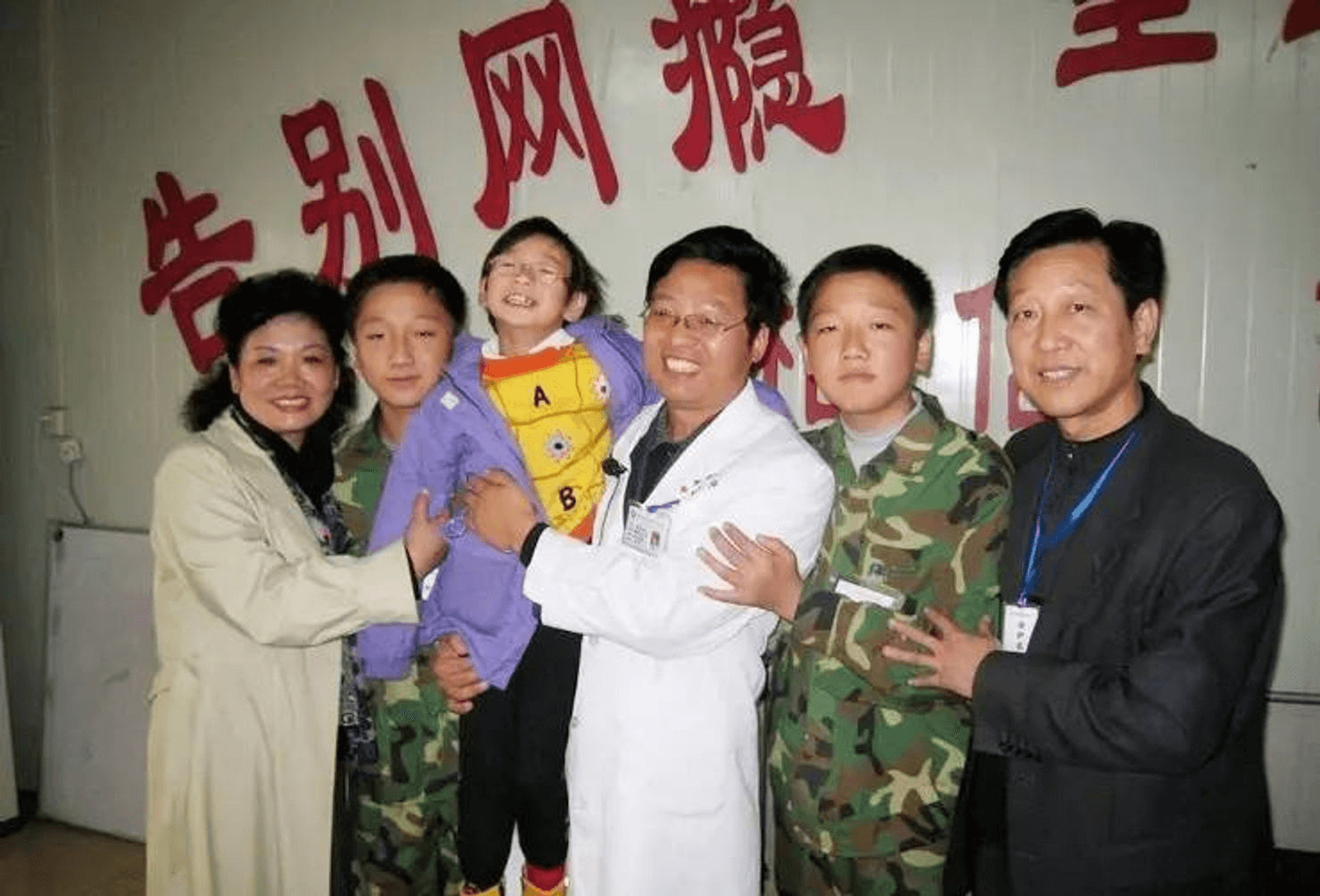

抽象的是从 2006 年开始,篱笆庄大反派杨教授在现实中开始使用电疗治疗『网瘾』,并在 2007 年因『在治疗青少年网瘾上的杰出成就』,获得了『首届未成年人保护十大杰出公民』荣誉称号。

杨教授采用的电疗属于厌恶疗法的一种,其理论基础是古典制约理论,也就是经典的巴甫洛夫条件反射理论,目的是让『患者』将电击的痛感与成瘾行为之间建立起条件反射,从而戒除成瘾行为。问题是这个巴甫洛夫在 134 年前提出的理论忽视了人类个体的差异性,对产生成瘾行为的原因缺乏关注。以此为出发点的电疗无异于把人当成巴甫洛夫的狗一般对待。

直到 2009 年杨教授的电疗被叫停,至少有 6,000 多名『网瘾患者』在他的网戒中心接受过『治疗』,几年下来治疗费用总计高达 8,100 多万。同年全国大约有 300 余家类似的网戒中心。我做了个非常保守的估计,这个特殊产业当时每年的营收至少是 10 亿元级别。

要知道 2009 年全国城镇居民每月人均可支配收入只有 1,150 元,而杨教授网戒中心的每月治疗费却高达 6,000 元,一个『疗程』就需要 4 个月的时间。

我当年一直怀疑这些送孩子进网戒中心的家长是不是都跟孩子有仇,但现在回看这些数字,我觉得真不是。2009 年当地的房价只有每平米 2,000 元出头,用每个月三倍于房价的开销来惩罚自己的孩子显然是说不通的。很多家长未必是在针对孩子,他们是真的相信杨教授,觉得对孩子好。

更加抽象的是,如果有人觉得家里的成年人不务正业,甚至仅仅是觉得老公不听话,就能花钱请杨教授对他们进行『治疗』。这不禁让我想到了『小甜甜』布兰妮和电影《云图》中卡文迪什的遭遇。在篱笆庄中也有类似的桥段。

艺术来源于生活,而低于生活。

网游二十年

作为网戒中心的对立面,我们也来简单回顾一下过去 20 年中国游戏业的发展:

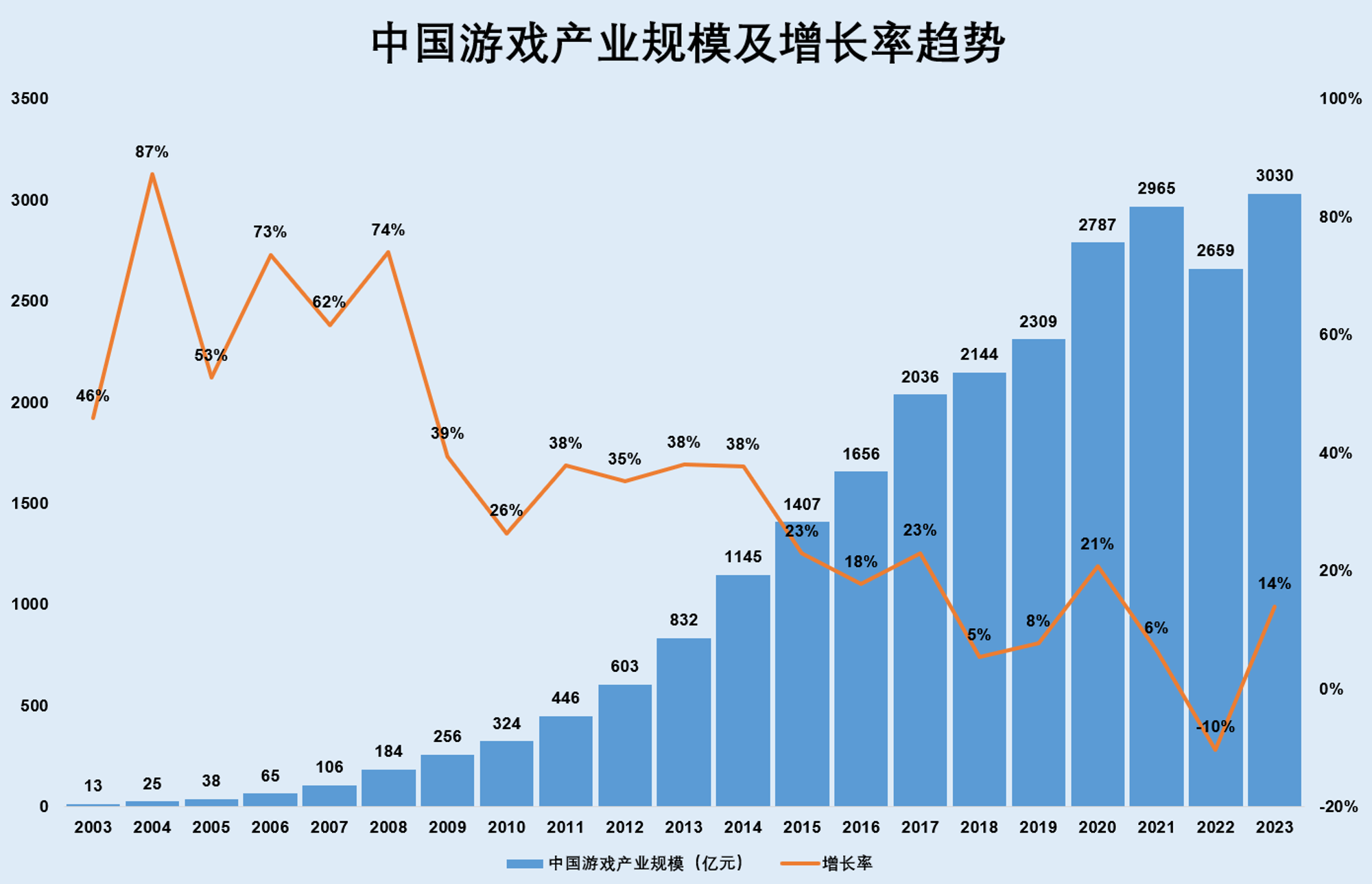

在 2003 年,中国游戏行业总收入只有 13 亿元出头,人均年度游戏开销只有一块钱。而到 2023 年,中国游戏行业的总收入达到了惊人的 3,030 亿元,约占全球游戏市场规模的 25%。人均年度游戏开销也提高到了 215 元,约等于人均 18 块月卡。

接下来让我们聚焦 2003 年至 2009 年。以现在的眼光来看,当时的游戏行业规模并不大,2009 年的人均年度游戏开销只有不到 20 元。但值得注意的是 2009 年之前的几年是中国网游发展最快速的时期,几乎每年都有超过 50%的增长率,可以说是中国游戏市场,主要是网游市场,从无到有的几年。

但自 2009 年电疗被叫停后不久,网游主管部门也加严了企业参与门槛与内容监管,踩下刹车。原因其实很单纯,当时游戏的主力受众群是包括青少年在内的年轻群体,而对游戏公司来说法无禁止皆可为。『网瘾』在当年之所以是个顶流话题,纯粹是因为受影响的青少年数量实在太多,多到戒网都能成为一门生意。哪怕当时『网瘾』还没有确切的定义。

我的游戏史

我非常希望自己也能像『雷布斯』一样说『我小时候特别爱玩游戏,我也不觉得玩游戏会影响我学习』,但很遗憾,我并不是一个完美的正面典型。

我最开始接触到电子游戏是在街机厅,后来从 PC 上的《VR 特警》《抢滩登陆战》一直玩到 WAR3。但因为家里比较穷,当时并没有电脑可以让我沉迷,我只是在去富亲戚家的时候才能玩玩。等我起了去网吧玩《魔兽世界》的念头时,网吧已经不让未成年人进了,哪怕我们一帮同学一起去网吧钻空子,我也会因为过于稚嫩的面容被网管撵出来,所以我也并没有机会沉迷网游。

真正属于我的游戏机只有小学时的一台二手 GBL 和高中时的神游 DS 加 PSP 2000,都是我攒压岁钱偷摸买的。我觉得我爸妈也知道我在玩,只是我在高中以前成绩都还不错,他们也就没有在明面上戳破而已。我高中时期的娱乐主要就是掌机加上偶尔去亲戚家打几局 WAR3 或《魔法门之英雄无敌》。

我这个情况是远远没有达到『网瘾』级别的,但我自己非常清楚我有多爱游戏,而且觉得它确实对我的高考成绩有负面影响。之后在跟朋友或同事聊天时经常会提到一句话叫『高考拼得就是智商』,我也会附和这句话,但我知道这句话并不完全是真的。如果智商特别高或者特别低,这句话或许没错,但像我这种有点小聪明的中不溜,多刷题肯定是比多刷《怪物猎人》要管用的。

在我初中和高中的同班同学里确实有少数真正网游成瘾的人,他们可以天天包宿甚至整周在网吧吃住。初中时同年级还有人因为连续奋战太久猝死在网吧,那时候网吧禁止未成年人进入的规定已经出台了两年,但哪个网吧老板会跟钱过不去呢。

当玩家变老了

二十年过去,我也有孩子了。游戏仍然是我最重要的爱好,青少年网络成瘾仍然是个社会热点问题。

讽刺的是现在网络成瘾并不是青少年独享的,每次回家看到家人闷头刷手机,或者聚餐时看到朋友、同事闷头刷手机,我就觉得这个世界的抽象程度比 20 年前更甚。

一群沉迷刷抖音小红书的人有资格指责另一群沉迷打游戏的人么?

但即便为人父母,我也还没想好什么样的做法是正确的。理论上父母应该陪伴孩子体验尽可能多的东西,让孩子有更广泛的成就感,让游戏只是生活的一部分。可现实中太多的家庭没有这样的幸运。

有句歌词是『妈妈说要快乐,却没告诉我方法』,或许妈妈自己也不知道怎么样才能快乐,又怎么能教会我们呢。更极端一些,我之前看到过一些关于留守儿童沉迷手游和短视频的报道,甚至有文章提到防沉迷系统的逐渐加码正在剥夺这些孩子仅有的一点成就感的来源。很多媒体对问题的根源分析的头头是道,就和 20 年前一样。但看上去在互联网迅猛发展这么多年以后,更多的孩子成为了受害者。

20 年前一个孩子泡在网吧里三天三夜会被家长拎着棍子打出来,运气不好还会被送去网戒中心;20 年之后孩子玩手机,大人也在玩手机,相安无事。我不知道哪种局面更糟糕。

飞越 13 号房

2023 年 1 月,《飞越 13 号房》于 Steam 平台发售,以交互式电影的形式让玩家们再一次有机会体验网戒中心的生活。

像杨教授这样打着医生的旗号使用安全性、有效性都没有经过验证的电疗对成千上万名健康人进行『治疗』,最终却并没有受到实质性的惩罚。在篱笆庄发布的五个月前,也就是 2016 年 4 月,杨教授的科研课题『网瘾戒治综合干预(教育)模式的研究』还通过了科技成果鉴定会的鉴定。个中缘由,耐人寻味。

不是所有的恶人和恶行都会被写进历史书。有制作组愿意再一次回顾这段历史,并再一次把杨教授放进他所反对的电子游戏中实在是一件幸事。因为忘记历史就意味着背叛。

忙完这阵子我一定要体验一下《飞越 13 号房》。

文章评论